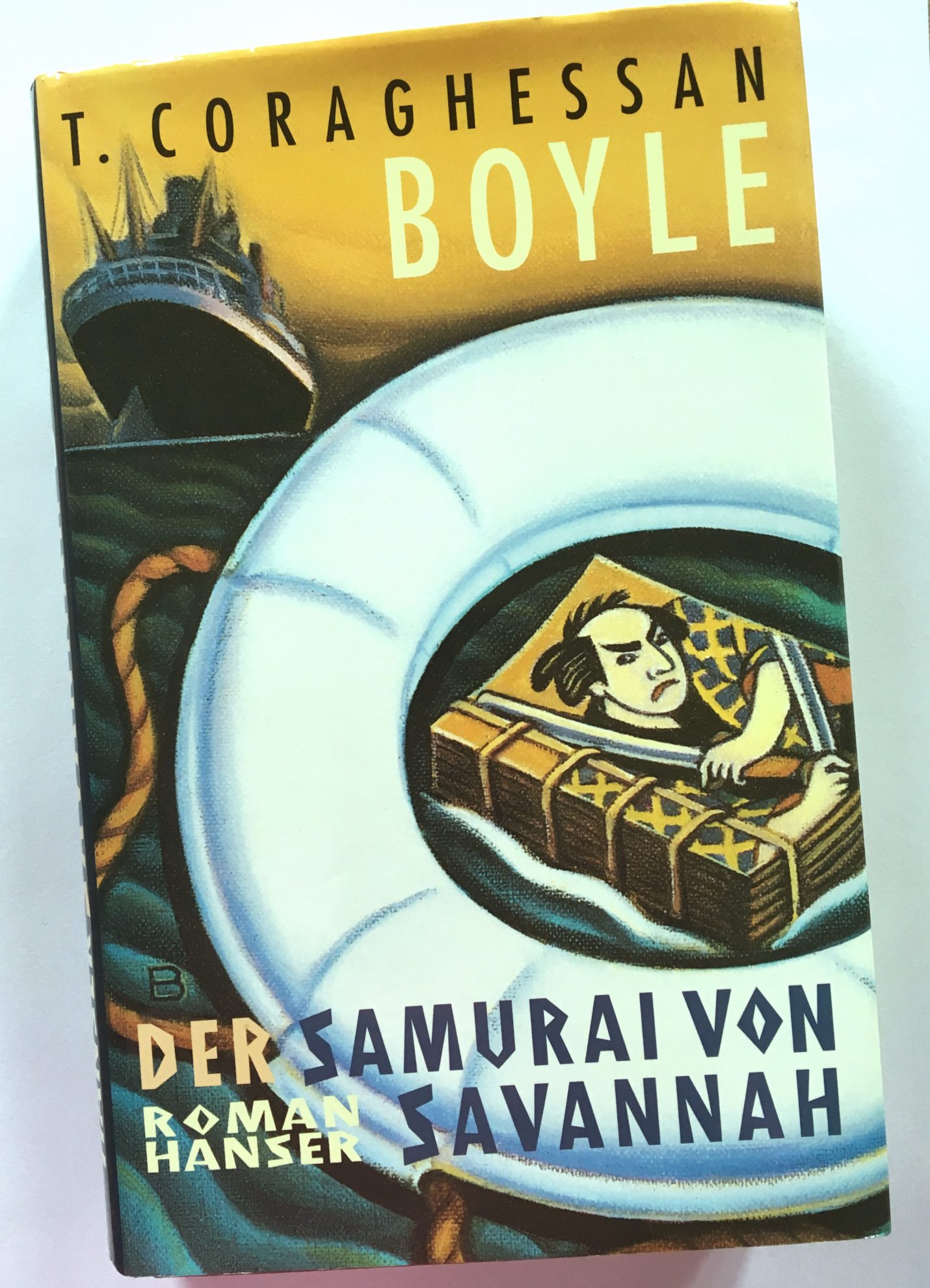

Ein Interview mit dem kalifornischen Erfolgsautor für den Rheinischen Merkur über die Kunst des literarischen Entertainments und seinen Roman „Der Samurai von Savanah“.

Von Alexander Hilbert

Rheinischer Merkur: Sie Glückspilz. 150.000 verkaufte Bücher* in den USA. Der Leidensweg des guten, aber erfolglosen Autors ist Ihnen erspart geblieben. Wie haben Sie das gemacht, Mr Boyle?

T.C. Boyle: Well, mit Stil und Talent, ist doch klar. (lacht) Nein, im Ernst, mir geht’s grundsätzlich darum, gute Geschichten zu erzählen. Daß meine Bücher durch erzählerischen „Drive“ bestechen, ist wichtig für mich. Und das funktioniert nur, wenn alles, was Literatur ausmacht – treffende Vergleiche, geschliffene Sprache und natürlich die „Message“ – hinter der gut durchdachten Geschichte zurücktreten. Das mag wohl auch einer der Gründe sein, warum die Leute mich schätzen – als Autor, der unterhaltsam schreibt und trotzdem Literatur produziert.

Hiro Tanaka, der Protagonist Ihres Romans „Der Samurai von Savannah“ ist ein Gefangener der Kulturen. Halb Japaner, halb Amerikaner, hofft er, in den Staaten, endlich akzeptiert zu werden. Doch stattdessen wird er in einem Sumpf aus Fremdenhaß und Rassismus aufgerieben. Ihre Parabel auf das Scheitern des amerikanischen Traums?

„Ich halte nicht viel davon, meine Bücher zu interpretieren“

T.C. Boyle: Prinzipiell halte ich nicht viel davon, meine Bücher zu interpretieren. Das sollte der Leser ruhig selbst in die Hand nehmen. Aber, um auf Ihre Frage zu antworten, natürlich kann man den Sumpf, in den Tanaka getrieben wird, als eine Metapher für das Rohe und Primitive der amerikanischen „Redneck“-Gesellschaft verstehen. Allerdings mußte Tanaka scheitern, schon allein weil er so naiv ist zu glauben, es gäbe in den USA tatsächlich eine „Stadt der brüderlichen Liebe“. Doch im Grunde, und das ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich den „Samurai“ fertig hatte, greife ich hier auf ein Thema meines früheren Romans „Worlds End“ zurück, mit dem ich offensichtlich noch nicht abgeschlossen habe. Auch „Worlds End“ setzt sich mit den Fragen des Rassismus auseinander. Insbesondere mit den antisemitischen Krawallen meiner Geburtsstadt Peekskill, die als „Peterskill“ in meinem Buch auftaucht.

In den USA ließen sich die Immigrationswellen am besten im Boxsport verfolgen.

Trotz Rassismus und wirtschaftlicher Probleme ist die Anziehungskraft des „american dream“ ungebrochen. Haben Sie eine Erklärung dafür?

T.C. Boyle: Nun, seit dem Zweiten Weltkrieg ist die amerikanische Kultur dominierend und hat, wenn man’s genau nimmt, ja auch den Eisernen Vorhang zu Fall gebracht. Es zeigt sich also, daß Blue Jeans, Rock’n Roll oder amerikanische Literatur zu einer Art Leitwährung der modernen Lebenswelt werden, die ganze Ideologien schlucken kann. Das hängt natürlich auch stark mit der Aura zusammen, die die Traumindustrie Hollywoods kontinuierlich am Leben erhält. Eine ähnliche Magnetwirkung gibt es ja im Moment ja auch in Deutschland, das durch seinen Wohlstand ganze Scharen von Emigranten anlockt. Nur, wo auch immer – Emigranten kriegen nirgendwo auf der Welt etwas geschenkt. In den USA ließen sich die Immigrationswellen immer am besten im Boxsport verfolgen: Erst waren es irische Kämpfer, dann italienische, dann puertoricanische und zuletzt schwarze, die versuchten, sich hochzukämpfen. Heute scheint es mir jedoch in den Staaten für sie noch schwieriger zu sein als früher.

„Was mich immer wieder fasziniert, ist die Frage, wie wir wurden, was wir sind.“

Eins zeichnet alle Ihre „Anti“-Helden aus. Jeder von ihnen kämpft stets gegen seine eigene Vergangenheit an. Sei es nun Hiro Tanaka, Mungo Park aus „Wassermusik“ oder Walter van Brunt in „Worlds End“.

T.C. Boyle: Was mich immer wieder aufs neue fasziniert, ist die Frage, wie wir wurden, was wir sind. Und warum wir uns ausgerechnet so benehmen und nicht anders. Meiner Meinung nach denken wir zuwenig über das Deterministische im Leben nach. Okay, bis 20 glaubt doch jeder, er hätte alles selbst erfunden. Egal, ob es nun Musik oder Sex ist. Doch mit der Zeit wird man ein bißchen klüger.

„Für mich ist das eine Art Setting.“

Und so macht es mir einfach Spaß, die Geschichte in den Figuren immer neu zu reflektieren. Es dient mir nicht zuletzt als Erweiterung meines eigenen Denkens in bezug auf die amerikanische Kultur und den Zustand der Welt. Aber Vergangenheit selbst in einem historischen Roman darzustellen, das funktioniert nicht, weil sich die heutige Sprache ahistorisch zum transportierten Inhalt verhält. Für mich ist das Ganze, um es mal filmisch auszudrücken, eine Art „Setting“, in dem die Gegenwart durch die Vergangenheit sichtbar gemacht wird. Alle anderen Ansätze gleichen einer Manipulation der historischen Wahrheit, weil man alles aus der Perspektive des Wissenden aus dem 20. Jahrhundert macht.

Und in welcher literarischen Tradition sehen Sie sich selbst?

T.C. Boyle: Als ich mit dem Schreiben Ende der Sechziger begann, las ich alles, was gerade „in“ war. Um Tradition hab’ ich mich, ehrlich gesagt, einen Teufel geschert. Ich hatte wirklich mehr damit zu tun, Bier zu trinken und hinter schönen Frauen her zu sein. Im Hinblick auf meine Literatur hab’ ich hauptsächlich vom Leben profitiert. Aber im Ernst: Für mich fing die Literaturgeschichte Mitte der fünfziger Jahre mit den absurden Theaterstücken von Genet, Beckett und Ionesco an. Natürlich haben mich auch Leute wie Gabriel Garcia Marquez, John Barth, Robert Coover, Donald Barthelme und ein in Deutschland nur wenig bekannter Autor namens Leonard Michaels ziemlich beeinflußt. Ich hab’ sozusagen alles aufgesogen, was die geschrieben haben. Später, bei meiner Promotion über die englische Literatur des 19. Jahrhunderts, lernte ich dann auch Leute wie Dickens außerordentlich schätzen. Gerade letzteres floß dann auch in „Wassermusik“, den ersten Roman nach meiner Promotion, ein. Gerade, was den Umgang mit historischem Material und insbesondere den Humor angeht.

„Ich überzeichne meine Figuren als naive Existenzen. Allerdings hoffe ich, daß auch etwas Tieferes in ihnen ist. Denn im Grunde mag ich sie alle.“

Trotz der funkelnden Ironie, die Sie Ihren Figuren mit auf den Weg geben, wird man den Verdacht nicht los, daß hinter dem Satiriker Boyle ein eingefleischter Fatalist steckt.

T.C. Boyle: Ja, ich denke, Sie liegen richtig mit Ihrer Vermutung. Meine Sicht auf das Leben ist nun mal zynisch, und das kommt voll zum Ausdruck. Sicherlich, ich überzeichne meine Figuren als naive Existenzen, doch dies nur, um den Leser mit seiner eigenen Naivität zu konfrontieren. Diese mit Fatalismus gleichzusetzende Einfältigkeit macht sie menschlicher. Allerdings hoffe ich, daß auch etwas Tieferes in ihnen ist. Denn im Grunde mag ich sie alle.

Um die Tiefe einer Figur auszuloten, braucht man allerdings auch ein paar große Gefühle, so was wie Liebe oder Leidenschaft zum Beispiel. Aber das taucht bei Ihnen gar nicht auf. Haben Sie etwa Angst davor?

T.C. Boyle: Irgendwie fühle ich mich unwohl bei dem Gedanken, Gefühle wie Liebe in meinen Büchern zu haben. Meine amerikanische Verlegerin hat mich auch immer wieder darauf angesprochen und mich gefragt, ob ich die eine oder andere Szene nicht noch ein bißchen ausschmücken könnte. Manchmal hatte sie sogar recht damit, aber trotzdem, ich kann mich nicht dran gewöhnen. Es könnte ja ins Kitschige abdriften. Interessanterweise enthält meine neue Geschichtensammlung eine ganze Reihe von Liebesgeschichten, überraschenderweise zwischen Menschen und Menschen, denn sonst schreibe ich immer nur von Liebesgeschichten, überraschenderweise zwischen Menschen und Tieren oder Tieren und Tieren. (lacht) Sie sind zwar ein wenig durchgeknallt und abgedreht, aber ich wollte es trotzdem einfach mal ausprobieren. Allerdings bin ich das Unbehagen nie ganz los geworden. Es ist halt immer so eine Sache, wenn man sagt: „Ich liebe dich“. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir’s auch wirklich so meinen. Wenn wir allerdings sagen: „Scher dich zum Teufel“ – dann stimmt’s garantiert.

„Sobald die Sprache auf meinen nächsten Roman kommt, sage ich den Leuten: „Hey, Es geht um die drei existentiellen Dinge des Lebens – Essen, Scheißen und Sterben…“

(lacht dreckig)

In den deutschen Feuilletons wird jedes Jahr aufs neue die Krise des Erzählens heraufbeschworen. Sieht man sich allerdings Ihre Bücher an, in der Regel zwischen 300 und 500 Seiten stark, scheint das nicht zuzutreffen.

T.C. Boyle: Da ich kaum autobiographische Bücher schreibe, bin ich offensichtlich weniger begrenzt und festgelegt als andere. Ich verstehe meine Bücher in der Regel als Übung in Sachen Fiktion, als Fuge auf ein bestimmtes Thema, das ich in Form von Sprache immer neu komponiere. Meine Art des Erzählens kennt keine fiktionalen Grenzen, ich könnte meine Geschichten auch auf dem Mond ansiedeln, wenn ich Lust dazu hätte. Sie sehen also: Es gibt keine wirklichen Grenzen für meine Bücher, alles ist möglich. Ein Blick, eine Geste können genügen, um eine Geschichte zu provozieren. Doch wenn sie alle meine Bücher lesen, werden sie feststellen, daß Essen oder Hunger Teil meiner schriftstellerischen Obsessionen sind genauso wie dss Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen immer wieder auftauchen wird. Tja, und sobald die Sprache auf meinen im nächsten Herbst erscheinenden Roman kommt, sage ich den Leuten: „Es geht um die drei existentiellen Dinge des Lebens – nämlich Essen, Scheißen und Sterben…“ (lacht dreckig) Abgerundet mit einem Schuß Sex.

Sowohl in Ihren Kurzgeschichten als auch in Ihren Romanen geben Sie ein ordentliches erzählerisches Tempo vor. Allerdings hat Ihnen die deutsche Kritik das Doppeltalent aus literarischem Sprinter und Langstreckenläufer übel angekreidet.

„Eigentlich halt‘ ich mich für gar nichts Außergewöhnliches.“

T.C. Boyle: Eigentlich halte ich das für gar nichts Außergewöhnliches. Es wird immer Leute geben, die meine Kurzgeschichten besser finden, und andere, die meine Romane lieber mögen. Allerdings hab’ ich die kleinere Form meist dann benutzt, wenn während der Arbeit an einem Roman etwas anfiel, was ich nicht verarbeiten konnte. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist es schon seltsam. Denn Don Delillo schreibt nur Romane, Carver nur Kurzgeschichten und Robert Stone auch nur Romane. Ich habe mich da nie als etwas Besonderes betrachtet. Aber offensichtlich bin ich’s.

„Ach, komm, zur Hölle mit deinem kommerziellen Zeug!“

Ist es denn wirklich schon so weit, daß Sie mit Ihren Büchern Michael Jackson überrundet haben, wie Sie es mal vorhatten?

T.C. Boyle: Tja, das ist eine wacklige Angelegenheit. Zum Beispiel liebten meine Fans es lange Zeit, daß ich ein Underground- und Geheimtip war. Natürlich gibts’s die Megastars wie Michael Jackson oder Bruce Springsteen. Aber ab einem gewissen Punkt denken sie: „ Ach, komm, zur Hölle mit deinem kommerziellen Zeug!“ Und suchen sich eine neue, unbekannte Band. Man muß einfach aufpassen, daß man seine Fans nicht übersättigt. Na, zum Glück ist mir das noch nicht passiert.

“ Ich brauch jeden Tag das Gefühl, dass ich mich auf Etwas zu bewege.“

Haben Sie eigentlich manchmal Angst, nicht mehr schreiben zu können?

T.C. Boyle: Ziemlich oft sogar. Ich brauch’ immer das Gefühl, etwas Neues zu produzieren, Dinge müssen bei mir wachsen. Mein großes Vorbild in dem Zusammenhang ist John Updike. Der schafft es selbst nach Jahren noch, immer wieder gute Bücher zu machen. Im Gegensatz dazu ist Ken Kesey viel zu früh ausgebrannt. Nach „ Einer flog über’s Kuckucksnest“ hat er nichts Vernünftiges mehr vorgelegt. Genauso Thomas Pynchon, einer meiner großen Favoriten. Ich brauch’ einfach jeden Tag das Gefühl, daß ich mich kontinuierlich, Satz für Satz und Zeile für Zeile auf etwas zubewege. Das gibt meiner Arbeit erst den richtigen „Kick“.

Aber diesen „Kick“ geben Sie auch live Ihrem Publikum. Wahrscheinlich gehen Sie als ewig herumtourender Schriftsteller und Promoter in eigener Sache in die Literaturgeschichte ein.

T.C. Boyle: Ich will kein Filmemacher und auch kein Rock’n Roller sein. Ich bin Schriftsteller. Ich geh’ raus auf die Bühne, zieh’ mir so ein dummes Jackett an und besorg’s dem Publikum. Das ist doch okay, oder? Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen liebe ich die Show. Gib mir 50 Minuten, und ich mach’ drei Nummern, daß es den Leuten die Schuh’ auszieht. Und wenn sie lachen, dann weiß ich wenigstens eins: Sie schlafen nicht. Viele Leute gehen auf Lesungen, weil sie glauben, es wär’ so was wie eine intellektuelle Pflicht. Aber ich bin Entertainer. Bei mir ist das so: Wenn sie müde und gelangweilt reinkommen, blas’ ich sie einfach weg mit meinen Geschichten. Und wenn sie dann denken, „Hey, das ist ja auch Literatur“, dann fragen sie sich vielleicht, warum sie das nicht öfters machen.

„Ich geh’ raus auf die Bühne, zieh’ mir so ein dummes Jackett an und besorg’s dem Publikum.“

Den Eindruck hat man aber nicht bei vielen Schriftstellern.

T.C. Boyle: Stimmt schon. Eine Reihe von Dichtern jammert bloß darüber, wie anstrengend ihre Arbeit ist. Schön und gut, das mag ja alles richtig sein. Aber wenn ein Roman fertig ist, kann man doch rausgehen und ihn feiern. Ich hab’ da ein wunderbares Buch gelesen von Hemingways und F. Scott Fitzgeralds Verleger Max Perkins, der erzählt, was das doch alles für verdammte Heulsusen gewesen sind. Die sind nie auf Tour gegangen und was noch besser ist: Sobald sie ihr Buch fertig hatten, haben sie sich erst mal drei Monate Europa-Urlaub genehmigt. Leute wie Thomas Wolfe beispielsweise haben ihre 1600 Seiten Perkins locker mit den Worten „ Hier, mach’n Buch draus“ auf den Tisch geknallt und sind dann erst mal verschwunden. Heute ist so was völlig undenkbar. Außerdem hat man ja schließlich so was wie eine Verantwortung für sein Buch.

Was machen sie eigentlich, wenn Sie nicht schreiben?

T.C. Was ich tue, wenn ich nicht schreibe? Hm. Trinken, in Bars. Doch ernsthaft: Im Norden von L.A., in der Sierra Nevada, hab’ ich einen Platz, an den es mich immer wieder hinzieht. Dieses Jahr war ich allein drei Monate da. Morgens arbeite ich, und nachmittags ziehe ich durch die Wälder. Mit meinem Kajak paddel’ ich dann die Flüsse runter … Naja und wenn ich genug davon hab’, dann rausche ich in die nächste Bar und trinke die ganze Nacht durch. Ein wirklich gutes Leben. Als ich die erste Woche ohne meine Frau verbracht hatte, rief ich sie an, um ihr zu sagen, daß ich mich scheiden lassen wollte. (lacht) War natürlich nur ein Scherz. Aber sie fand das überhaupt nicht komisch.

„Ich sag ihnen, dass sie neue Sachen lesen müssen.“

Super. Gehört das auch mit zu dem, was Sie Ihren Studenten beibringen?

T.C. Hey, Ich lehre ja nicht wirklich. Ich zeige ihnen lediglich ein paar handwerkliche Tricks. Und sag’, daß sie vor allem neue Sachen lesen müssen, damit sie sich in ihrer eigenen Zeit besser zurechtfinden. Als Künstler sollten sie schließlich wissen, was heute läuft.

Im Zeitalter des Infotainments dürften sie da einen harten Stand haben. Bei der Reizüberflutung kann doch keiner mehr mithalten.

T.C. Im England des 19. Jahrhunderts war das natürlich anders, denn da kannte man seine klassischen griechischen und römischen Dichter, und das reichte vollkommen aus. Heute ist es einfach unmöglich, sich selbst auf einem Gebiet umfassend auszukennen. Um dennoch dem einzelnen das Gefühl zu geben, er könnte an allem partizipieren, bringen Zeitungen wie „US-Today“ nur noch Informationsschnipsel. Jeden Tag von allem ein bißchen. Das gleiche ist es mit den Rockvideos mit den 12 000 Schnitten in zwei Minuten. Irgendwann werden die Leute daran doch wahnsinnig werden müssen. Ich kann nur hoffen, daß sie dann noch genügend Puste haben, um mir zu folgen. Vielleicht werden sie dann ja begreifen, worauf ich eigentlich hinaus will.

Wirklich abschalten kann wohl keiner mehr, darum stürzen alle mit den anderen Schmocks gleich wieder los.

Die meisten halten doch den Augenblick der Stille mit einem Buch gar nicht mehr aus.

T.C. Boyle: Richtig. Die Leute sind heutzutage wirklich hypernervös. Sie qualmen wie die Irren und schütten den Kaffee nur so in sich rein. Wenn ich abends in L.A. nach Hause fahre, denk’ ich mir: „Okay, laß dir Zeit.“ Aber das ist einfach nicht möglich. Denn die Leute sind wie verrückt hinter einem her. Erst hupen sie wie die Wilden, und dann drückt man selber aufs Gas. Möglicherweise hängt das Leben auf der Überholspur mit dem ständig wachsenden ökonomischen Druck zusammen, ich weiß es nicht. Doch wirklich abschalten kann wohl keiner mehr, und darum stürzen sich alle mit den anderen Schmocks immer wieder in den Verkehr und hetzen sich gegenseitig zu Tode.

Sie könnten weggehen, in eine andere Stadt, in ein anderes Land, und dort schreiben.

T.C. Boyle: Ich hab mal ’ne Zeitlang in Irland gelebt, um dort meine Erzählungen „Wenn der Fluß voll Whiskey wär“ zu Ende zu bringen. Aber für immer? Nein. Denn tatsächlich brauche ich meine Kultur, und natürlich L.A., denn ich lebe schließlich davon, darüber zu schreiben.

*1992